아스퍼거는 귀여워

“어쩜 그렇게 밝으세요? 장애 아이를 키우는 엄마로 안 보여요.” 말하는 이의 눈을 물끄러미 본다. 측은하고도 다정한, 그러면서도 어떻게 말해야 할지 몰라 어색해하는 눈빛을 본다. 나는 기회가 있으면 먼저 아이의 장애에 대해서 이야기 한다. 거창하게는 아니고, 그냥 저는 결혼을 했고 아이가 있어요. 같은, ‘자기소개’ 중 하나로써다. ‘저희 아이가 발달 장애를 가지고 있는데요.’라고 말을 꺼내면 대부분 사람들은 살짝 어색한 표정을 짓는다. 나라도 그렇겠지. 딱히 뭐라고 할 수 있는 말이 없으니까. 힘들겠다든지. 요즘엔 발달 장애가 많은 거 같다든지. 내가 아는 다른 사람 이야기를 한다던 지가 대부분인데, 가끔은 ‘어쩜 그렇게 밝냐’는 말을 덧붙이기도 한다. ‘밝아 보인다는 것’ 잘 웃는다는 것은 어쩌면 나를 처음 보면 가장 먼저 느낄 수 있는 ‘한쪽 면’이다. 나도 안다. 나는 약간 철없어 보일 정도로 밝고, 푼수와 시끄러움의 중간 정도로 잘 웃는다. 깔깔거리고, 잘 공감하고, 잘 울고, 금방 시무룩해지고, 어떨 때는 우울함에 빠져서 허우적댄다. 한마디로 감정 기복이 심한 사람이다. 그러나 남들 앞에서는 대부분 괜찮은 ‘것처럼’ 보인다. 더군다나 처음 보는 낯선 사람들 앞에서는 그렇다. 그럼에도 불구하고, 이런 이야기를 들을 때면 어떤 표정을 지어야 할지 모르겠다. 장애 아이를 키우는 40대 기혼 여성은 어떤 표정을 짓고 있어야 했나. 물론 남들보다 배로 정신없고 힘든 면이 있지만, 다른 아이들과 그다지 다를 것도 없다. 학교 가기 싫어하는 아이를 어르고 달래고, 공부시키느라 입씨름을 하고, 유튜브 제한...

“어쩜 그렇게 밝으세요? 장애 아이를 키우는 엄마로 안 보여요.” 말하는 이의 눈을 물끄러미 본다. 측은하고도 다정한, 그러면서도 어떻게 말해야 할지 몰라 어색해하는 눈빛을 본다. 나는 기회가 있으면 먼저 아이의 장애에 대해서 이야기 한다. 거창하게는 아니고, 그냥 저는 결혼을 했고 아이가 있어요. 같은, ‘자기소개’ 중 하나로써다. ‘저희 아이가 발달 장애를 가지고 있는데요.’라고 말을 꺼내면 대부분 사람들은 살짝 어색한 표정을 짓는다. 나라도 그렇겠지. 딱히 뭐라고 할 수 있는 말이 없으니까. 힘들겠다든지. 요즘엔 발달 장애가 많은 거 같다든지. 내가 아는 다른 사람 이야기를 한다던 지가 대부분인데, 가끔은 ‘어쩜 그렇게 밝냐’는 말을 덧붙이기도 한다. ‘밝아 보인다는 것’ 잘 웃는다는 것은 어쩌면 나를 처음 보면 가장 먼저 느낄 수 있는 ‘한쪽 면’이다. 나도 안다. 나는 약간 철없어 보일 정도로 밝고, 푼수와 시끄러움의 중간 정도로 잘 웃는다. 깔깔거리고, 잘 공감하고, 잘 울고, 금방 시무룩해지고, 어떨 때는 우울함에 빠져서 허우적댄다. 한마디로 감정 기복이 심한 사람이다. 그러나 남들 앞에서는 대부분 괜찮은 ‘것처럼’ 보인다. 더군다나 처음 보는 낯선 사람들 앞에서는 그렇다. 그럼에도 불구하고, 이런 이야기를 들을 때면 어떤 표정을 지어야 할지 모르겠다. 장애 아이를 키우는 40대 기혼 여성은 어떤 표정을 짓고 있어야 했나. 물론 남들보다 배로 정신없고 힘든 면이 있지만, 다른 아이들과 그다지 다를 것도 없다. 학교 가기 싫어하는 아이를 어르고 달래고, 공부시키느라 입씨름을 하고, 유튜브 제한...

아스퍼거는 귀여워

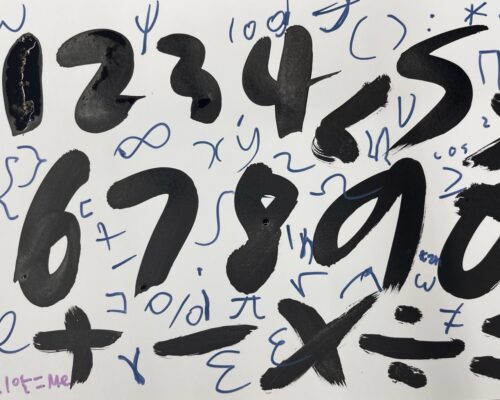

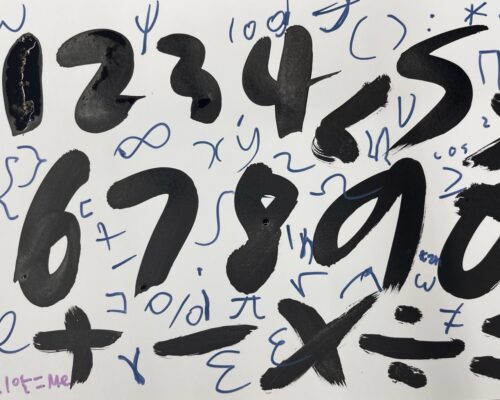

매일 보는 얼굴, 매일 품에 안기는 커다란 덩치, 매일 듣는 목소리 이런 것들이 한순간에 어색해지는 순간이 있다. ‘어? 감자 맞아?’ 어제와 같은 존재인 것 같은데, 또 전혀 다른 인간인 것 같은 느낌. 내가 몰랐던 작은 부분들이 커다랗게 부풀어 오르다가 ‘툭’ 하고 터져버린 느낌. 한두 번도 아닌데, 나는 그런 순간들이 올 때면 늘 뭉클하다. 그리고 매번 감탄한다. 와 이렇게 또 컸구나 하고. 감자는 내가 어떤 방향으로 유도하는 걸 기가 막히게 알아차린다. 그걸 아는 나는 더 ‘은밀하게’ 무언갈 제안하고, 감자는 다시 알아채고.. 나날이 진화하는 창과 방패의 싸움이랄까? 최근에 인지행동치료도 그랬다. 처음엔 반항하고, 잘하다가 중간에 폭발하고, 결국엔 “더는 배울 게 없다”며 단호하게 그만두겠다고 했다. 자기 행동을 객관적으로 들여다보는 일이 얼마나 힘든지, 그 과정을 보면서 절실히 알 수 있었다. 감자의 단호박 한 성격 때문에 내 맘대로 할 수 있는 건 아무것도 없음을 매번 피부로 느낀다. 그래서 나는 늘 놀란다. 그렇게 단단하게 버티던 아이가, 무장 해제라도 하듯 몰입하기 때문이다. 억지로는 안 되던 변화가, 좋아하는 일을 만났을 때는 거짓말처럼 툭 하고 튀어나온다. ‘화가’가 되고 싶은 감자의 그림 나는 미술을 좋아한다. 특정 작가를 좋아한다든지, 그림을 잘 그린다던 지의 재능이 있는 건 아니지만 어디 여행을 가면 꼭 근처의 미술관을 찾아간다. 근사한 전시가 아니라도 새로운 작가들의 귀여운 물건들을 구경하는 것을 좋아하고, 예쁘고 사랑스럽고...

매일 보는 얼굴, 매일 품에 안기는 커다란 덩치, 매일 듣는 목소리 이런 것들이 한순간에 어색해지는 순간이 있다. ‘어? 감자 맞아?’ 어제와 같은 존재인 것 같은데, 또 전혀 다른 인간인 것 같은 느낌. 내가 몰랐던 작은 부분들이 커다랗게 부풀어 오르다가 ‘툭’ 하고 터져버린 느낌. 한두 번도 아닌데, 나는 그런 순간들이 올 때면 늘 뭉클하다. 그리고 매번 감탄한다. 와 이렇게 또 컸구나 하고. 감자는 내가 어떤 방향으로 유도하는 걸 기가 막히게 알아차린다. 그걸 아는 나는 더 ‘은밀하게’ 무언갈 제안하고, 감자는 다시 알아채고.. 나날이 진화하는 창과 방패의 싸움이랄까? 최근에 인지행동치료도 그랬다. 처음엔 반항하고, 잘하다가 중간에 폭발하고, 결국엔 “더는 배울 게 없다”며 단호하게 그만두겠다고 했다. 자기 행동을 객관적으로 들여다보는 일이 얼마나 힘든지, 그 과정을 보면서 절실히 알 수 있었다. 감자의 단호박 한 성격 때문에 내 맘대로 할 수 있는 건 아무것도 없음을 매번 피부로 느낀다. 그래서 나는 늘 놀란다. 그렇게 단단하게 버티던 아이가, 무장 해제라도 하듯 몰입하기 때문이다. 억지로는 안 되던 변화가, 좋아하는 일을 만났을 때는 거짓말처럼 툭 하고 튀어나온다. ‘화가’가 되고 싶은 감자의 그림 나는 미술을 좋아한다. 특정 작가를 좋아한다든지, 그림을 잘 그린다던 지의 재능이 있는 건 아니지만 어디 여행을 가면 꼭 근처의 미술관을 찾아간다. 근사한 전시가 아니라도 새로운 작가들의 귀여운 물건들을 구경하는 것을 좋아하고, 예쁘고 사랑스럽고...

아스퍼거는 귀여워

“어머님, 혹시 감자가 특수교육대상자이거나 장애등록을 했을까요?” 4학년 초, 선생님과의 첫 대면 상담이었다. 3학년까지는 코로나 시절이라 전화 상담으로 대신했었다. 나는 괜스레 긴장한 채 담임 선생님과 마주 앉았다. 무슨 이야기를 해야 할까. 사실 면담 전에도 몇 번 전화 통화로 감자의 상황을 설명한 바 있었다. 나는 선생님과 대화할 때 최대한 솔직하게 말하려고 한다. 어려운 일이 있으면 언제든 연락 달라고, 가정에서 최대한 도와보겠다고. 감자는 인복이 아주 좋아서 그 시기마다 꼭 필요한 사람들을 만났다. 담임 선생님들은 여러 가지 방법으로 감자를 도와주셨고, 소외되지 않도록 보살펴 주셨다. 그래서인지 나름대로 꽤 오픈을 하고 있다고 생각했고, 선생님들도 편하게 말씀해주시는 듯했다. 그러나 장애등록이라니. 나는 그때까지 장애등록이나 특수교육대상자 같은 걸 진지하게 고려해 본 적이 없었다. 아이가 아스퍼거 진단을 받았고, 사회성에 문제가 있으며, 끝도 없이 이어지는 여러 어려움이 있었지만, 그럼에도 불구하고 나는 어디에 뭔가 ‘도장’을 찍듯 장애등록을 해야 한다는 생각을 해본 적 없었다. 아니, 알고는 있었지만 우리 감자가 그걸 해야 한다고는 생각하지 않았던 거다. 그렇다면 도대체 내가 생각하는 ‘장애’의 기준은 무엇이었단 말인가. 감자는 늘 경계에 서 있는 아이였다. 아주 어려운 것도, 그렇다고 아주 괜찮은 것도 아닌 상태. 학교에서는 분명 ‘다르게’ 보이지만, 누군가는 ‘그 정도면 괜찮은 거 아니에요?’라고 할지도 모른다. 성장의 한고비를 넘어서기가 매우 힘든, 하지만 결국은 넘어서긴 하는 아이다. “감자가 수업 시간에 전혀 참여하지 않고 있어서요.” 이건...

“어머님, 혹시 감자가 특수교육대상자이거나 장애등록을 했을까요?” 4학년 초, 선생님과의 첫 대면 상담이었다. 3학년까지는 코로나 시절이라 전화 상담으로 대신했었다. 나는 괜스레 긴장한 채 담임 선생님과 마주 앉았다. 무슨 이야기를 해야 할까. 사실 면담 전에도 몇 번 전화 통화로 감자의 상황을 설명한 바 있었다. 나는 선생님과 대화할 때 최대한 솔직하게 말하려고 한다. 어려운 일이 있으면 언제든 연락 달라고, 가정에서 최대한 도와보겠다고. 감자는 인복이 아주 좋아서 그 시기마다 꼭 필요한 사람들을 만났다. 담임 선생님들은 여러 가지 방법으로 감자를 도와주셨고, 소외되지 않도록 보살펴 주셨다. 그래서인지 나름대로 꽤 오픈을 하고 있다고 생각했고, 선생님들도 편하게 말씀해주시는 듯했다. 그러나 장애등록이라니. 나는 그때까지 장애등록이나 특수교육대상자 같은 걸 진지하게 고려해 본 적이 없었다. 아이가 아스퍼거 진단을 받았고, 사회성에 문제가 있으며, 끝도 없이 이어지는 여러 어려움이 있었지만, 그럼에도 불구하고 나는 어디에 뭔가 ‘도장’을 찍듯 장애등록을 해야 한다는 생각을 해본 적 없었다. 아니, 알고는 있었지만 우리 감자가 그걸 해야 한다고는 생각하지 않았던 거다. 그렇다면 도대체 내가 생각하는 ‘장애’의 기준은 무엇이었단 말인가. 감자는 늘 경계에 서 있는 아이였다. 아주 어려운 것도, 그렇다고 아주 괜찮은 것도 아닌 상태. 학교에서는 분명 ‘다르게’ 보이지만, 누군가는 ‘그 정도면 괜찮은 거 아니에요?’라고 할지도 모른다. 성장의 한고비를 넘어서기가 매우 힘든, 하지만 결국은 넘어서긴 하는 아이다. “감자가 수업 시간에 전혀 참여하지 않고 있어서요.” 이건...