세미나 에세이 아카이브

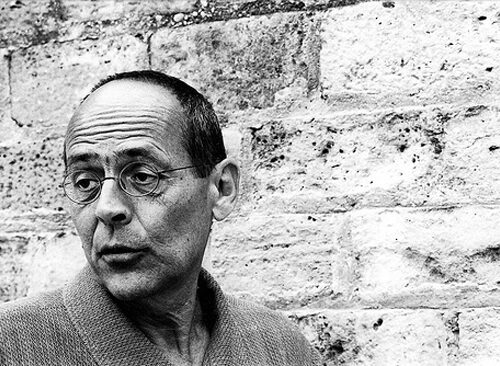

베르나르 스티글레르 —『자동화 사회I』, 『고용은 끝났다, 일이여 오라!』 - 정군 독이면서 약이고, 약이면서 독인 것 플라톤은 『파이드로스』에서 ‘참된 수사의 기술’에 관해 논한다. 더위를 피해 일리소스라는 강변에 이른 소크라테스에게 파이드로스는 그곳이 아테네의 오레이튀이아가 보레아스에게 납치된 곳이 아닌지 묻는다1). 이에 대해 소크라테스는 뜬금없이 오레이튀이아가 납치될 때, ‘파르마케이아’라는 친구와 함께 있었다고 답한다. ‘파르마케이아’는 누구일까? 전설에 따르면 그것은 ‘여자 마법사’를 일컫는 그리스어 일반명사다. 이 외에 ‘제약술’이라는 뜻도 함께 전해진다. 그리스어에는 비슷한 의미를 가진, ‘파르마-’ 어미를 가진 몇몇 어휘들이 전해지는데, 가령 ‘주술사’를 뜻하는 ‘파르마키우스’, 희생제물을 뜻하는 ‘파르마코스’와 같은 말들이다. 그리고, 마지막으로, 소크라테스를 죽게 만든 것, 그리고 동시에 소크라테스를 불멸로 만든 것, 바로 약藥이면서 독毒인 것, ‘파르마콘’도 그렇다. 데리다의 제자로, 스승과 함께 쓴 『에코그라피』(1996, 한국어판2006)로도 잘 알려진 베르나르 스티글레르는 ‘디지털 기술’을 현대에 등장한 ‘파르마콘’으로 사유한다. “쓰여진 기록은 이미 소크라테스로 하여금 지식의 모든 외부화에 내포된 프롤레타리아화의 위험을 간파할 수 있도록 해준 바 있다. 그와 마찬가지로 디지털, 아날로그 그리고 기계에 의한 기록은 제3차 파지이다. 여기서 지식은 오직 외부화를 통해서만 구성될 수 있다는 명백한 역설이 나타난다."2) 소크라테스, 후설, 데리다로 이어지는 말/글에 관한 복잡한 사유의 층위들이 한꺼번에 녹아있는 구절이기는 하지만, 말하고자 하는 내용 자체는 간단하다. ‘디지털화’는 의식 내부에서 일어나는 감각적 포착으로서 ‘1차 파지’와 반성적 포착으로서 ‘2차 파지’ 너머의, 의식 외부에서 일어나는 ‘3차 파지’의 궁극적 형태라는 것이다....

베르나르 스티글레르 —『자동화 사회I』, 『고용은 끝났다, 일이여 오라!』 - 정군 독이면서 약이고, 약이면서 독인 것 플라톤은 『파이드로스』에서 ‘참된 수사의 기술’에 관해 논한다. 더위를 피해 일리소스라는 강변에 이른 소크라테스에게 파이드로스는 그곳이 아테네의 오레이튀이아가 보레아스에게 납치된 곳이 아닌지 묻는다1). 이에 대해 소크라테스는 뜬금없이 오레이튀이아가 납치될 때, ‘파르마케이아’라는 친구와 함께 있었다고 답한다. ‘파르마케이아’는 누구일까? 전설에 따르면 그것은 ‘여자 마법사’를 일컫는 그리스어 일반명사다. 이 외에 ‘제약술’이라는 뜻도 함께 전해진다. 그리스어에는 비슷한 의미를 가진, ‘파르마-’ 어미를 가진 몇몇 어휘들이 전해지는데, 가령 ‘주술사’를 뜻하는 ‘파르마키우스’, 희생제물을 뜻하는 ‘파르마코스’와 같은 말들이다. 그리고, 마지막으로, 소크라테스를 죽게 만든 것, 그리고 동시에 소크라테스를 불멸로 만든 것, 바로 약藥이면서 독毒인 것, ‘파르마콘’도 그렇다. 데리다의 제자로, 스승과 함께 쓴 『에코그라피』(1996, 한국어판2006)로도 잘 알려진 베르나르 스티글레르는 ‘디지털 기술’을 현대에 등장한 ‘파르마콘’으로 사유한다. “쓰여진 기록은 이미 소크라테스로 하여금 지식의 모든 외부화에 내포된 프롤레타리아화의 위험을 간파할 수 있도록 해준 바 있다. 그와 마찬가지로 디지털, 아날로그 그리고 기계에 의한 기록은 제3차 파지이다. 여기서 지식은 오직 외부화를 통해서만 구성될 수 있다는 명백한 역설이 나타난다."2) 소크라테스, 후설, 데리다로 이어지는 말/글에 관한 복잡한 사유의 층위들이 한꺼번에 녹아있는 구절이기는 하지만, 말하고자 하는 내용 자체는 간단하다. ‘디지털화’는 의식 내부에서 일어나는 감각적 포착으로서 ‘1차 파지’와 반성적 포착으로서 ‘2차 파지’ 너머의, 의식 외부에서 일어나는 ‘3차 파지’의 궁극적 형태라는 것이다....