영화대로 42길

언제 어디서나 영화를 볼 수 있지만, 정작 영화에 대해 묻지 않는 시대. 우리는 영화와 삶의 사이길, 영화대로 사는 길에 대한 질문으로, 산업과 자본의 도구가 아닌 영화로서의 영화를 보고 읽습니다. *본 리뷰에 사용된 이미지에 대한 저작권은 해당 영화에 있습니다. • 이번 '영화대로42길'로 가는 법은 '같은 영화 다른 이야기' 컨셉입니다. 그 세 번째 영화는 <아들>(2002)입니다. 우리가 흔들릴 차례 아들 Le Fils | 드라마/미스터리 | 벨기에, 프랑스 | 102분 | 2002 ※ 일부 스포일러가 포함되어 있습니다. 영화의 시작인 ‘인트로’는 그 영화의 첫인상이자 분위기를 보여준다. 다르덴 형제의 <아들>(2002)은 음악도 없이 흔들리는 어떤 ‘형상’을 보여줄 뿐이다. 그 위로 건조하게 제작자, 주연배우, 감독의 이름 등이 보였다 사라진다. 마치 <히로시마 내 사랑>(1959)이 생각나는 ‘인트로’를 보고 있으니 ‘아, 이번 영화도 뭔가 쉽지는 않겠구나’는 느낌이 팍팍 든다. 다르덴 형제의 이름과 영화의 원어제목 ‘Le Fils’이 사라지면, 카메라는 천천히 움직이며 그 흔들리는 ‘형상’이 바로 ‘올리비에’(올리비에 구르메, 배우의 이름을 그대로 등장인물 이름으로 사용했다)의 ‘등’이었음을 보여준다. 그렇다. ‘인트로’처럼 영화는 대부분 올리비에의 ‘등과 뒷모습’을 시종일관 따라다닐 거라고 미리 알려주고 있다. 이제는 많은 사람들이 알고 있는 사실이지만, 다르덴 형제는 혹독한 수준의 리허설로 유명하다. 이유는 영화가 배우들의 ‘몸’을 통해 관객과 소통하길 원하기 때문이다. 여러 번 동선을 구성해보고, 몇 가지...

언제 어디서나 영화를 볼 수 있지만, 정작 영화에 대해 묻지 않는 시대. 우리는 영화와 삶의 사이길, 영화대로 사는 길에 대한 질문으로, 산업과 자본의 도구가 아닌 영화로서의 영화를 보고 읽습니다. *본 리뷰에 사용된 이미지에 대한 저작권은 해당 영화에 있습니다. • 이번 '영화대로42길'로 가는 법은 '같은 영화 다른 이야기' 컨셉입니다. 그 세 번째 영화는 <아들>(2002)입니다. 우리가 흔들릴 차례 아들 Le Fils | 드라마/미스터리 | 벨기에, 프랑스 | 102분 | 2002 ※ 일부 스포일러가 포함되어 있습니다. 영화의 시작인 ‘인트로’는 그 영화의 첫인상이자 분위기를 보여준다. 다르덴 형제의 <아들>(2002)은 음악도 없이 흔들리는 어떤 ‘형상’을 보여줄 뿐이다. 그 위로 건조하게 제작자, 주연배우, 감독의 이름 등이 보였다 사라진다. 마치 <히로시마 내 사랑>(1959)이 생각나는 ‘인트로’를 보고 있으니 ‘아, 이번 영화도 뭔가 쉽지는 않겠구나’는 느낌이 팍팍 든다. 다르덴 형제의 이름과 영화의 원어제목 ‘Le Fils’이 사라지면, 카메라는 천천히 움직이며 그 흔들리는 ‘형상’이 바로 ‘올리비에’(올리비에 구르메, 배우의 이름을 그대로 등장인물 이름으로 사용했다)의 ‘등’이었음을 보여준다. 그렇다. ‘인트로’처럼 영화는 대부분 올리비에의 ‘등과 뒷모습’을 시종일관 따라다닐 거라고 미리 알려주고 있다. 이제는 많은 사람들이 알고 있는 사실이지만, 다르덴 형제는 혹독한 수준의 리허설로 유명하다. 이유는 영화가 배우들의 ‘몸’을 통해 관객과 소통하길 원하기 때문이다. 여러 번 동선을 구성해보고, 몇 가지...

영화대로 42길

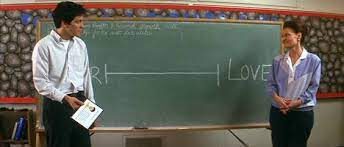

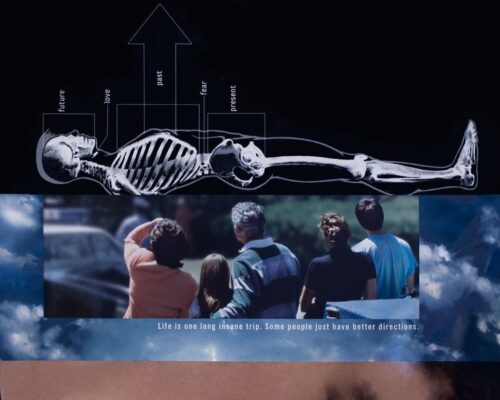

언제 어디서나 영화를 볼 수 있지만, 정작 영화에 대해 묻지 않는 시대. 우리는 영화와 삶의 사이길, 영화대로 사는 길에 대한 질문으로, 산업과 자본의 도구가 아닌 영화로서의 영화를 보고 읽습니다. *본 리뷰에 사용된 이미지에 대한 저작권은 해당 영화에 있습니다. 파괴가 곧 창조다 리처드 켈리의 <도니 다코 Donnie Darko/2001> 중2는 미국에도 있더라 영화는 해가 뜰 무렵, 어스름한 산길 위에 누워있던 도니 다코(제이크 질헨할)가 잠에서 깨면서 시작되었다. 일어나 자신이 있는 곳을 확인한 도니의 입가에 비치는 사악한(?) 미소의 의미는 후반부에 가면 알게 된다. 경쾌한 음악에 맞춰 자전거로 아침 햇살을 가르며 집으로 돌아오는 도니, 냉장고 앞에는 ‘Where is Donnie?’란 메모판이 붙어 있다. 아, 이렇게 도니가 아침에 나타난 것은 처음이 아니다. 나 또 살았구나~ 영화는 계속해서 현재의 시간을 환기한다. 우선 1988년 10월 2일이다. 역사적으로 1988년 11월 8일은 미국 대선 날이다. 공화당의 조지 부시와 민주당 마이클 듀카키스가 맞붙었고, 보수주의가 득세하던 시기였다. 도니의 가족들도 대선에 관심이 많다. 저녁 식사 자리에서의 대화를 통해 이 가족의 분위기는 어느 정도 파악이 된다. 부모 세대는 은연중에 부시를, 큰딸 엘리자베스는 공개적으로 듀카키스를 지지한다. 기성세대와 젊은 세대의 가치관 차이는 당연지사. 부모와 아이들의 관계는 수평적으로 보이는데, 중2병에 걸린 자식은 여기도 있다. 도니는 매사 부모, 누나, 동생, 선생, 친구 모두와 부딪힌다. 10대 청소년인 도니가 정신병원에서...

언제 어디서나 영화를 볼 수 있지만, 정작 영화에 대해 묻지 않는 시대. 우리는 영화와 삶의 사이길, 영화대로 사는 길에 대한 질문으로, 산업과 자본의 도구가 아닌 영화로서의 영화를 보고 읽습니다. *본 리뷰에 사용된 이미지에 대한 저작권은 해당 영화에 있습니다. 파괴가 곧 창조다 리처드 켈리의 <도니 다코 Donnie Darko/2001> 중2는 미국에도 있더라 영화는 해가 뜰 무렵, 어스름한 산길 위에 누워있던 도니 다코(제이크 질헨할)가 잠에서 깨면서 시작되었다. 일어나 자신이 있는 곳을 확인한 도니의 입가에 비치는 사악한(?) 미소의 의미는 후반부에 가면 알게 된다. 경쾌한 음악에 맞춰 자전거로 아침 햇살을 가르며 집으로 돌아오는 도니, 냉장고 앞에는 ‘Where is Donnie?’란 메모판이 붙어 있다. 아, 이렇게 도니가 아침에 나타난 것은 처음이 아니다. 나 또 살았구나~ 영화는 계속해서 현재의 시간을 환기한다. 우선 1988년 10월 2일이다. 역사적으로 1988년 11월 8일은 미국 대선 날이다. 공화당의 조지 부시와 민주당 마이클 듀카키스가 맞붙었고, 보수주의가 득세하던 시기였다. 도니의 가족들도 대선에 관심이 많다. 저녁 식사 자리에서의 대화를 통해 이 가족의 분위기는 어느 정도 파악이 된다. 부모 세대는 은연중에 부시를, 큰딸 엘리자베스는 공개적으로 듀카키스를 지지한다. 기성세대와 젊은 세대의 가치관 차이는 당연지사. 부모와 아이들의 관계는 수평적으로 보이는데, 중2병에 걸린 자식은 여기도 있다. 도니는 매사 부모, 누나, 동생, 선생, 친구 모두와 부딪힌다. 10대 청소년인 도니가 정신병원에서...

영화대로 42길

언제 어디서나 영화를 볼 수 있지만, 정작 영화에 대해 묻지 않는 시대. 우리는 영화와 삶의 사이길, 영화대로 사는 길에 대한 질문으로, 산업과 자본의 도구가 아닌 영화로서의 영화를 보고 읽습니다. *본 리뷰에 사용된 이미지에 대한 저작권은 해당 영화에 있습니다. • 이번에 '영화대로42길'로 가는 법은 '같은 영화 다른 이야기' 컨셉입니다. 그 첫 번째 영화는 <디 아워스>(2002)입니다. 죽은 시인의 시간(hours) <디 아워스>(2002) | 감독 : 스티븐 달드리, 주연 : 니콜 키드만, 메릴 스트립, 줄리앤 무어 | 114분 영화 <디 아워스, The Hours>(2003)는 버지니아 울프(니콜 키드먼), 로라 브라운(줄리앤 무어), 클라리사 본(매릴 스트립) 세 명의 여성이 보내는 하루의 시간을 중첩해서 보여준다. 영화는 시간 순으로 1923년 ‘버지니아’로 시작해서 1951년 ‘로라’와 2001년 ‘클라리사’로 이어진다. 이때 버지니아 울프의 소설 ‘댈러웨이 부인’은 세 명을 관통하는 매개 역할을 한다. ‘댈러웨이 부인’은 버지니아가 집필 중인 소설이며, 로라는 ‘댈러웨이 부인’을 읽으며 삶의 위안을 얻고, 클라리사는 ‘댈러웨이 부인’이라는 별명으로 살아간다. 그런데 영화의 첫 장면, 강물 속으로 걸어 들어가는 버지니아의 모습은 영화의 엔딩과 서로 맞닿아 있다. 단지 동일하게 반복되는 게 아니라, 리처드의 죽음 이후 이어지는 그 장면은 어떤 질문을 던지고 있는 듯하다. 어쩌면 영화에서 직접적으로 메시지를 전달하는 인물은 리처드(에드 해리슨)가 아닐까. 왜냐하면 그는 로라의 아들이자, 클라리사의 옛 연인이면서, 영화 속에서 버지니아처럼...

언제 어디서나 영화를 볼 수 있지만, 정작 영화에 대해 묻지 않는 시대. 우리는 영화와 삶의 사이길, 영화대로 사는 길에 대한 질문으로, 산업과 자본의 도구가 아닌 영화로서의 영화를 보고 읽습니다. *본 리뷰에 사용된 이미지에 대한 저작권은 해당 영화에 있습니다. • 이번에 '영화대로42길'로 가는 법은 '같은 영화 다른 이야기' 컨셉입니다. 그 첫 번째 영화는 <디 아워스>(2002)입니다. 죽은 시인의 시간(hours) <디 아워스>(2002) | 감독 : 스티븐 달드리, 주연 : 니콜 키드만, 메릴 스트립, 줄리앤 무어 | 114분 영화 <디 아워스, The Hours>(2003)는 버지니아 울프(니콜 키드먼), 로라 브라운(줄리앤 무어), 클라리사 본(매릴 스트립) 세 명의 여성이 보내는 하루의 시간을 중첩해서 보여준다. 영화는 시간 순으로 1923년 ‘버지니아’로 시작해서 1951년 ‘로라’와 2001년 ‘클라리사’로 이어진다. 이때 버지니아 울프의 소설 ‘댈러웨이 부인’은 세 명을 관통하는 매개 역할을 한다. ‘댈러웨이 부인’은 버지니아가 집필 중인 소설이며, 로라는 ‘댈러웨이 부인’을 읽으며 삶의 위안을 얻고, 클라리사는 ‘댈러웨이 부인’이라는 별명으로 살아간다. 그런데 영화의 첫 장면, 강물 속으로 걸어 들어가는 버지니아의 모습은 영화의 엔딩과 서로 맞닿아 있다. 단지 동일하게 반복되는 게 아니라, 리처드의 죽음 이후 이어지는 그 장면은 어떤 질문을 던지고 있는 듯하다. 어쩌면 영화에서 직접적으로 메시지를 전달하는 인물은 리처드(에드 해리슨)가 아닐까. 왜냐하면 그는 로라의 아들이자, 클라리사의 옛 연인이면서, 영화 속에서 버지니아처럼...