Socio-sociolgy

‘경제학’을 공부하고 있습니다 - 『죽은 경제학자의 살아있는 아이디어』 리뷰 “요즘은 무슨 공부해?” 스스로를 ‘공부하는 사람’이라고 말하고 다닌 지 2년 정도 되니, 오랜만에 만나는 친구들의 첫인사는 이런 질문으로 시작된다. 사실 그보다 만나는 친구들이 거의 인문학 공부를 하는 친구들이 되었기 때문이겠지만. 그럴 때마다 나는 “마르크스의 『자본』을 중심으로 경제학 공부를 하고 있어.” 라고 답했다. 이 말을 할 때 내가 어색해서 참기 힘든 지점은, 마르크스도, 공부도, 자본도 아닌 ‘경제학’이라는 표현이 내 입에 오를 때다. ‘인문학’을 제외하면 ‘학’자 들어간 단어들 하고는 정말 안 친하다고 생각했는데, 그중에서도 꽤 ‘학술적’으로 느껴지는 ‘경제학’이라는 말을 내 입으로 쓰다니. 낯 간지럽다. 사실 지금의 ‘경제학’은 좀 더 ‘수학적’이고, ‘경영’에 가까운 느낌을 준다. 알라딘의 카테고리만 봐도 경제는 경영과 함께 묶여있고, 주로 기업 경영이나 세일즈, 재테크와 투자에 관련된 책들을 다룬다. 따라서 엄밀히 말하자면 나는 친구들에게 “자본주의의 발생과 원리, 또 그 한계점을 공부하며 대안적 삶에 대해 고민하고 있다.”고 답해야 맞다. 말하자면 내가 집중하는 지점은 ‘국부와 자본 운영의 관점으로 보는 경제’가 아니라 ‘사회학적 관점으로서의 경제’에 가까운 셈이다. 한편, 자산 증식의 관점으로 보는 경제학에 대해 아는 바가 거의 없다 보니, 현대의 경제 관련 기사를 볼 때는 여전히 힘든 지점이 있다. 마르크스가 바라고, 분석한 대로 자본주의의 종말은 오지 않았고, 국가는 여전히 마르크스가 비판하던 고전 경제학자들과 그 후예들의 이론에 따라 운영되기 때문이다....

‘경제학’을 공부하고 있습니다 - 『죽은 경제학자의 살아있는 아이디어』 리뷰 “요즘은 무슨 공부해?” 스스로를 ‘공부하는 사람’이라고 말하고 다닌 지 2년 정도 되니, 오랜만에 만나는 친구들의 첫인사는 이런 질문으로 시작된다. 사실 그보다 만나는 친구들이 거의 인문학 공부를 하는 친구들이 되었기 때문이겠지만. 그럴 때마다 나는 “마르크스의 『자본』을 중심으로 경제학 공부를 하고 있어.” 라고 답했다. 이 말을 할 때 내가 어색해서 참기 힘든 지점은, 마르크스도, 공부도, 자본도 아닌 ‘경제학’이라는 표현이 내 입에 오를 때다. ‘인문학’을 제외하면 ‘학’자 들어간 단어들 하고는 정말 안 친하다고 생각했는데, 그중에서도 꽤 ‘학술적’으로 느껴지는 ‘경제학’이라는 말을 내 입으로 쓰다니. 낯 간지럽다. 사실 지금의 ‘경제학’은 좀 더 ‘수학적’이고, ‘경영’에 가까운 느낌을 준다. 알라딘의 카테고리만 봐도 경제는 경영과 함께 묶여있고, 주로 기업 경영이나 세일즈, 재테크와 투자에 관련된 책들을 다룬다. 따라서 엄밀히 말하자면 나는 친구들에게 “자본주의의 발생과 원리, 또 그 한계점을 공부하며 대안적 삶에 대해 고민하고 있다.”고 답해야 맞다. 말하자면 내가 집중하는 지점은 ‘국부와 자본 운영의 관점으로 보는 경제’가 아니라 ‘사회학적 관점으로서의 경제’에 가까운 셈이다. 한편, 자산 증식의 관점으로 보는 경제학에 대해 아는 바가 거의 없다 보니, 현대의 경제 관련 기사를 볼 때는 여전히 힘든 지점이 있다. 마르크스가 바라고, 분석한 대로 자본주의의 종말은 오지 않았고, 국가는 여전히 마르크스가 비판하던 고전 경제학자들과 그 후예들의 이론에 따라 운영되기 때문이다....

Socio-sociolgy

‘진보’의 이름으로 버려진 자는 ‘누구’인가? - 지그문트 바우만, 『쓰레기가 되는 삶들(Wasted Lives)』 근대 사회는 오랫동안 ‘진보’와 ‘성장’을 인류의 목표로 상정해왔다. 합리성과 효율성을 기반으로 한 근대화 과정은 신앙과 위신을 중시하는 중세적 비합리성에서 벗어나 이성적 질서를 구축하려는 시도로 이해되어왔다. 그러나 눈부신 발전의 이면에는 늘 그림자가 따르는 법이다. 근대화의 과정에서도 ‘진보’라는 미명 아래 그늘 속으로 밀려난 이들이 있었다. 사회가 효율적으로 작동할수록 질서에서 벗어난 인간들은 점점 더 ‘쓸모없는 존재’로 취급되었다. 지그문트 바우만(Zygmunt Bauman)은 『쓰레기가 되는 삶들(Wasted Lives)』에서 이러한 근대성의 그림자를 ‘쓰레기’라는 은유로 명료하게 드러낸다. 유동적 현대 세계의 거주민들과 그들의 노고와 창조물들 위에 유령이 떠돌고 있다. 잉여라는 유령이. 유동적 현대는 과잉, 잉여, 쓰레기, 그리고 쓰레기 처리의 문명이다. - 『쓰레기가 되는 삶들』, 지그문트 바우만, 정일준 옮김, 새물결, 176쪽 - 바우만은 근대화를 단순히 혼돈 속에 질서를 세우는 과정으로만 보지는 않았다. 그것은 동시에 질서의 외부를 만들어내는 과정, 즉 사회가 관리할 수 없는 인간들을 ‘불필요한 존재’로 규정하는 배제의 체계이기도 하다. 근대 사회의 이면에는 외부로 드러난 질서 잡힌 세계를 지탱하는 불순물의 체계가 존재한다. 한편으로는 합리적 질서를 세우고, 다른 한편으로는 그 질서의 외부를 정리하기 위해 끊임없이 ‘불순물’을 제거하는 행위, 곧 ‘쓰레기 생산’이 반복된다. 바우만은 이를 근대의 설계도 속에 내재된 구조적 메커니즘으로 분석한다. 다시 말해, 쓰레기의 존재는 근대성의 실패가 아니라 오히려 근대가 성공적으로 작동한 결과물이라는 것이다....

‘진보’의 이름으로 버려진 자는 ‘누구’인가? - 지그문트 바우만, 『쓰레기가 되는 삶들(Wasted Lives)』 근대 사회는 오랫동안 ‘진보’와 ‘성장’을 인류의 목표로 상정해왔다. 합리성과 효율성을 기반으로 한 근대화 과정은 신앙과 위신을 중시하는 중세적 비합리성에서 벗어나 이성적 질서를 구축하려는 시도로 이해되어왔다. 그러나 눈부신 발전의 이면에는 늘 그림자가 따르는 법이다. 근대화의 과정에서도 ‘진보’라는 미명 아래 그늘 속으로 밀려난 이들이 있었다. 사회가 효율적으로 작동할수록 질서에서 벗어난 인간들은 점점 더 ‘쓸모없는 존재’로 취급되었다. 지그문트 바우만(Zygmunt Bauman)은 『쓰레기가 되는 삶들(Wasted Lives)』에서 이러한 근대성의 그림자를 ‘쓰레기’라는 은유로 명료하게 드러낸다. 유동적 현대 세계의 거주민들과 그들의 노고와 창조물들 위에 유령이 떠돌고 있다. 잉여라는 유령이. 유동적 현대는 과잉, 잉여, 쓰레기, 그리고 쓰레기 처리의 문명이다. - 『쓰레기가 되는 삶들』, 지그문트 바우만, 정일준 옮김, 새물결, 176쪽 - 바우만은 근대화를 단순히 혼돈 속에 질서를 세우는 과정으로만 보지는 않았다. 그것은 동시에 질서의 외부를 만들어내는 과정, 즉 사회가 관리할 수 없는 인간들을 ‘불필요한 존재’로 규정하는 배제의 체계이기도 하다. 근대 사회의 이면에는 외부로 드러난 질서 잡힌 세계를 지탱하는 불순물의 체계가 존재한다. 한편으로는 합리적 질서를 세우고, 다른 한편으로는 그 질서의 외부를 정리하기 위해 끊임없이 ‘불순물’을 제거하는 행위, 곧 ‘쓰레기 생산’이 반복된다. 바우만은 이를 근대의 설계도 속에 내재된 구조적 메커니즘으로 분석한다. 다시 말해, 쓰레기의 존재는 근대성의 실패가 아니라 오히려 근대가 성공적으로 작동한 결과물이라는 것이다....

기학잡담

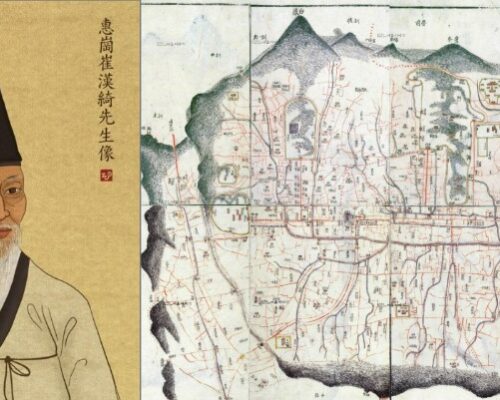

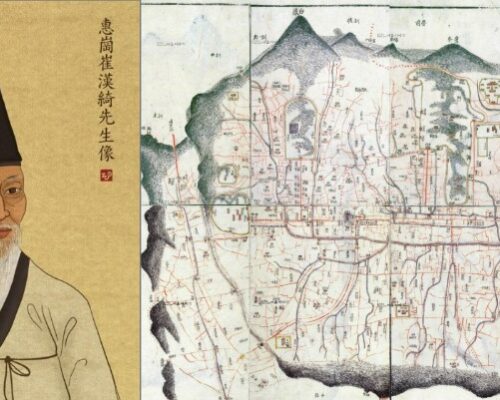

서울사람 최한기 대학에서 연애할 때, 상대는 서울에서 나고 자란 서울 토박이였고, 나는 초, 중, 고를 모두 지방에서 나온 촌뜨기였다. 인(in)서울 대학에 다녔어도, 나는 꽤 오랜 시간 서울에만 가면 동서남북도 가늠하기 어려워 주눅이 들었다. 그때 연애상대는 “도시락을 싸들고 다니면서 서울지리를 가르쳐주겠다”며 은근히 장기연애의 속내를 비쳤지만, 바로 그 말이 시골 촌뜨기의 자존심을 긁었다는 것을 그는 지금도 모를 것이다. 나는 여전히, 태생이 서울인 사람과 그렇지 않은 사람의 문화적 차이가 존재한다고 생각한다. 타산적이고 개인적인 성향의 서울 사람을 ‘서울깍쟁이’라고 비아냥거리지만, 그 이면에는, 서울에서 나고 자랐다는 것만으로 누릴 수 있는 그 문화의 혜택에 대한 시샘도 있을 것이다. 혜강 최한기는 조선조의 서울 사람이었다. 도올은 혜강 최한기가 기학(氣學)이라는 사상체계를 확립한 배경으로 무시할 수 없는 것이 바로 ‘서울시내의 상식’이었다고 말한다. 상식은 시공간을 공유하는 구성원들이 보편적으로 알게 되는 지식이나 가치판단 같은 것이니까, 최한기가 오랫동안 서울에서 살지 않았다면 기학이라는 사유는 생겨나지 않았을지도 모른다.(아래 오른쪽 이미지는 한양 도성전도) 혜강 최한기에 대한 수사는 이것만이 아니다. 그는 평생 공부만 하며 살 수 있었던 양반이었고, 서양의 최신 학문 서적을 사서 볼 수 있는 부자였고, 생전에 천 권에 이르는 저술을 해낸 빼어난 지식인이었다. 구질서가 흔들리고 새로운 질서에 대한 전망이 들끓는 19세기 조선, 물산과 기술과 정치가 집중되는 서울, 옛날의 경학에 대한 풍부한 식견과 새로운 서양 과학기술에 대한 대학자의 호기심과 경탄이 뒤섞인 사회문화적 에토스 속에서, 그의 말대로...

서울사람 최한기 대학에서 연애할 때, 상대는 서울에서 나고 자란 서울 토박이였고, 나는 초, 중, 고를 모두 지방에서 나온 촌뜨기였다. 인(in)서울 대학에 다녔어도, 나는 꽤 오랜 시간 서울에만 가면 동서남북도 가늠하기 어려워 주눅이 들었다. 그때 연애상대는 “도시락을 싸들고 다니면서 서울지리를 가르쳐주겠다”며 은근히 장기연애의 속내를 비쳤지만, 바로 그 말이 시골 촌뜨기의 자존심을 긁었다는 것을 그는 지금도 모를 것이다. 나는 여전히, 태생이 서울인 사람과 그렇지 않은 사람의 문화적 차이가 존재한다고 생각한다. 타산적이고 개인적인 성향의 서울 사람을 ‘서울깍쟁이’라고 비아냥거리지만, 그 이면에는, 서울에서 나고 자랐다는 것만으로 누릴 수 있는 그 문화의 혜택에 대한 시샘도 있을 것이다. 혜강 최한기는 조선조의 서울 사람이었다. 도올은 혜강 최한기가 기학(氣學)이라는 사상체계를 확립한 배경으로 무시할 수 없는 것이 바로 ‘서울시내의 상식’이었다고 말한다. 상식은 시공간을 공유하는 구성원들이 보편적으로 알게 되는 지식이나 가치판단 같은 것이니까, 최한기가 오랫동안 서울에서 살지 않았다면 기학이라는 사유는 생겨나지 않았을지도 모른다.(아래 오른쪽 이미지는 한양 도성전도) 혜강 최한기에 대한 수사는 이것만이 아니다. 그는 평생 공부만 하며 살 수 있었던 양반이었고, 서양의 최신 학문 서적을 사서 볼 수 있는 부자였고, 생전에 천 권에 이르는 저술을 해낸 빼어난 지식인이었다. 구질서가 흔들리고 새로운 질서에 대한 전망이 들끓는 19세기 조선, 물산과 기술과 정치가 집중되는 서울, 옛날의 경학에 대한 풍부한 식견과 새로운 서양 과학기술에 대한 대학자의 호기심과 경탄이 뒤섞인 사회문화적 에토스 속에서, 그의 말대로...